VIRA

РУССКИЙ СТИЛЬ

- ПРИНЦИП АБСОЛЮТНОСТИ

- ПРИНЦИП МНОГОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

- ПРИНЦИП СОБОРНОСТИ

- ПРИНЦИП ОТСТРАНЁННОСТИ (благодатности)

Что такое русский стиль? В чем специфика русского искусства? Эти вопросы не первое столетие волнуют умы русских художников. В XIX в., в русле общеевропейских поисков национальной идентичности, в России начались первые серьезные исследования древнерусского искусства. Тогда началась работа по коллекционированию и расчистке старинных икон, стали реконструироваться и изучаться древнерусские храмы, художники поехали искать вдохновение не только в Италию, но и в Новгород, во Владимир, в Киев.

В результате появился «русский стиль» братьев Васнецовых, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ивана Били- бина, Михаила Нестерова, Павла Корина, Кузьмы Петрова-Водкина... Почти всегда «поиски русского» эти мастера начинали из глубины веков – от языческой Руси, древнеславянских городищ, времён крещения, домонгольского периода русской истории. И почти незамеченной, скрытой от глаз художников оставалась культура России XVI в., эпохи Ивана Грозного. Причин тому несколько. С одной стороны, отталкивала сама репутация Ивана IV, созданная еще Карамзиным. Образ сумасшедшего царя-убийцы, фанатика, поддержанный Репиным и многими другими, не допускал даже возможности создания в его время шедевров искусства. С другой стороны, почти все памятники XVI в. имели сугубо религиозный характер, и попытки понять их художественные особенности, «перевести» на язык светского искусства могли быть восприняты православной церковью, обществом, да и самими художниками (ведь многие из них были глубоко верующими!) как покушение на святое, оскорбление веры. Наконец, многие шедевры искусства того времени были просто недоступны зрителям, и пре- жде всего это относится к рукописным книгам, надежно спрятанным в монастырских библиотеках.

Яркая иллюстрация– судьба Лицевого летописного свода. Свод не был завершен и переплетён, тысячи разрозненных листов остались лежать «мертвым грузом» в мастерских. Затем они разошлись по частным коллекциям, музеям, библиотекам, и только избранные зрители (вряд ли их наберется несколько десятков за прошедшие четыре столетия!) могли видеть эти миниатюры. Настоящее чудо заключается в том, что среди всех перипетий русской истории эти листы не были потеряны и сожжены, что постепенно частные лица от Москвы до Томска передавали их в государственные хранилища, и лишь в ХХ в. пришло осознание того, что все вместе они составляют единое художественное произведение. Лицевой свод можно с полным правом назвать забытым, потерянным шедевром русского искусства. И сегодня мы – очевидцы триумфального возвращения этого великого памятника в русскую культуру. Уникальность ЛЛС заключается прежде всего в том, что он был создан в тот удивительный период, когда русское искусство уже освободилось от византийского влияния, но еще не попало под влияние Европы. Я вижу в каждой миниатюре свода маленький шедевр, явление Русского Ренессанса (о существовании которого до сих пор спорят историки, культурологи, искусствоведы). Только этот Ренессанс – не продолжение итальянского или северного ренессанса, а полная ему противоположность. Русские художники в XVI в. продолжали мыслить образами, а европейские уже в то время перешли к созданию арт-объектов. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается основная особенность русского стиля – в устремлении к единому, целостному, сакральному. Изображаемое не расчленяется на элементы и объекты, а, напротив, соединяет их в единый и неповторимый образ. Еще одна отличительная особенность свода – наличие в нем огромного пласта вполне светской живописи. Мастера свода, оста- ваясь в рамках православной религии и культуры, сумели органично включить в него тысячи светских элементов и деталей. Это значительно расширяет представление о православной эстетике, делает ее доступной людям с очень разными, не обязательно православными, взглядами. Лицевой свод невозможно понять, не учитывая миссии, которую возлагали на него создатели. В 17 тысячах миниатюр ЛЛС отражена вся история человечества. Как пишет А. А. Амосов, «общий путь истории, по представлениям книжников древнего царя – переход мирового центра из Палестины последовательно через Вавилон и Персию, державу Александра Македонского, императорский Рим, византийскую империю и славянские государства Балкан в Москву».

Всё указывает на то, что Царь-книга – Лицевой Летописный свод – должна была стать, по замыслу Ивана Грозного, главной сакральной книгой Москвы как Третьего Рима, своего рода «библией» этого воображаемого идеального государства. Амбициям Грозного как госу- даря Третьего Рима могла соответствовать только такая грандиозная книга, равной которой в мире еще не существовало. Важно, что книга эта должна была быть именно рукописной и иллюминированной (иллюстрированной), поскольку это многократно поднимало стоимость рукописи, делало ее фактически бесценной. До этого в русской истории никто и никогда не предпринимал подобных попыток. Можно вспомнить лишь Радзивилловскую летопись XV в., однако она насчитывает чуть более 600 миниатюр и охватывает только начальный период русской истории Всё это позволяет мне утверждать, что именно миниатюры Лицевого свода есть краеугольный камень русского стиля. К сожалению, этот стиль в свое время не получил развития. Но сегодня у нас есть все возможности, для того чтобы «подхватить» русский стиль свода и продолжить его. Мы уже пресыщены искусством академическим, искусством современным, мы ищем новые пути развития. И Лицевой свод показывает нам направление этих поисков. На его страницах мы находим сотни вариантов художественного манер – от профессионального, почти «академического» рисунка до богатейшей живописности, тонкого понимания цвета. Есть здесь и почти лубочные, народные картинки. Лицевой свод – настоящая энциклопедия русского стиля, и это делает его доступным и интересным для всех, кого интересует русское искусство, вне зависимости от национальности, религии или профессии.

Корень Российских государей: Лицевая рукопись.

(Царский титулярник)

1673 г.

Санкт-Петербург : Вольф, [ценз. 1879]. - 56 с., 13 л. ил. : ил.; 27.

Территориальные изменения в СССР

@museum | Первый голографический музей национальных костюмов 193 народов России

славяне. Это были предки современных народов: русских, украинцев, белоруссов, поляков,

словаков, чехов, сербов, словенцев, хорватов и болгар.

(автор - Игорь Растеряев)

Сольная импровизационная пляска с частушками.

- начало XX века

- конец XX века

- 2025

ЧЕВЕНГУР, часть. 1 (аудиокнига с иллюстрациями, читает Е. Терновский)

ЧЕВЕНГУР, часть. 2 (аудиокнига с иллюстрациями, читает Е. Терновский)

КОТЛОВАН

"Сегодня исполняется 50 лет от рождения первому работнику русской революции, великому другу труда - Владимиру Ильичу Ленину.

В этот день вся Красная Россия, все истомленные, заработавшиеся люди, в мастерских городов, на оттаявших пашнях, пусть все вспомнят его, всю свою жизнь горящего в нечеловеческом ежедневном труде за наше освобождение, за честную жизнь на земле.

В непрерывной жертве и самоотречении он забыл про себя, слившись с интересами дела, которому отдался с юности...

Вся его душа и необыкновенное чудесное сердце горят и сгорают в творчестве светлого и радостного храма человечества на месте смрадного склепа, где жили - не жили, а умирали всю жизнь, каждый день, гнили в мертвой тоске наши темные загнанные отцы...

Ленин - это редкий, быть может, единственный человек в мире. Таких людей природа создает единицами в столетия.

В нем сочетались ясный, всеохватывающий, точный и мощный разум с нетерпеливым, потому что слишком много любящим, истинно человеческим сердцем.

И все это сковано единой сверхчеловеческой волей, направляющей жизнь к определенным раз поставленным целям, не позволяющей склоняться и колебаться.

Это и есть та сила, которая вырывала не один раз погибавшее рабочее и мужицкое дело из пастей бесчисленных хищников и спасла в конце концов русскую революцию от всех напастей, а с ней спасла и революцию мировую, ибо победа рабочих и крестьян в России родит революцию всей земли...

Но главное в Ленине (за что и полюбили мы его так, когда поближе узнали) - это, что он вперед узнал и высказал тайную, еще не родившуюся мысль, сокровенное желание миллионов трудового народа - и не одной России, а всего мира.

Тайную и самую глубокую мечту о власти высшей справедливости на земле, которой оказалась, как показала жизнь, рабочая советская власть. Ленин не только первый заговорил об этой власти, но и начал работать, чтобы на самом деле такая власть была у трудящихся людей, пока не добился своего.

Та злоба, с которой была встречена эта невиданная власть буржуазией, была вестником грядущей любви и признания ее миллионами трудящихся.

Ленин задолго уловил самый дух еще молчавшей трудовой земли и вынес в свет общего сознания то, чего все хотят, что всем нужно, без чего жизнь не пойдет дальше и что нужно сделать теперь же,- осуществление справедливости, правды и счастья на земле, и пути к ним - через советскую власть к коммунизму.

И Ленин еще с юности забил тревогу и всю жизнь бил в набат, звал отстающих и хилых, звал к победе и великой общей радости, к борьбе и новым страданиям.

Многие от него отстали, многие стали друзьями, но никто не знал, насколько он был прав, насколько его душа и мысли слиты с душой рабочего люда, насколько верен бьш его взгляд на общий ход освобождения трудящихся из тисков капитала.

В Ленине выразилось все, чем живет и чего хочет каждый угнетенный человек,- он - и любимое дитя, и лучший учитель рабочих станка и сохи.

Он наитием, чутьем предугадывает, как надо бороться в данную минуту, чтобы быть ближе к победе.

Сознание нашего рабочего класса часто отстает от сознания

Ленина, он вперед выражает его, а быстрота в еще не окончившейся борьбе - великое дело.

Чуткость вождя и неиссякаемое светлое озарение гения, избранника - вот что живо в Ленине и делает его нам родным и близким, вот что поражает наших врагов.

Он и восставший, побеждающий народ - это одно.

Все его предвидения сбываются, каждый новый шаг безошибочен - значит, и сам он живет тем же, чем жив борющийся рабочий и крестьянин.

Ленин - душа рабочего класса и его сердце, его мозг и воля, его великая ненависть и вдохновенная любовь.

Да живет и крепнет в Ленине его бодрый человеческий гений!

И пусть с новою силой вспыхнет в наших сердцах пламя творчества радостной правды на земле!.."

22 апреля 2020 года

серия "ЦАРИ ЕВРО-АЗИИ"

Таким образом, период от Чингисхана до Ивана Грозного был временем значительных изменений и развития в различных областях жизни. Этот период оказал огромное влияние на последующие события в истории Евразии и мира в целом.

(Caucasian Cossacks' Dance)

триптих, холст, масло, 80Х60, 2009, частная собственность

Этимологический анализ слова «дурак» раскрывает его многослойность и многозначность, открывая новые горизонты для понимания его семантики. В этом исследовании мы рассмотрим происхождение слова «дурак» через призму его связи с концептами света, знания и мудрости.

В русском языке «ДУ» означает «два и более чего-либо». В древнеславянской традиции «РА» ассоциируется с потоком света. Таким образом, «ДУРАК» можно трактовать как «два и более световых потока». Однако язык метафоричен, и существуют и другие интерпретации.

Раньше слово «свет» в русском языке имело широкий спектр значений, включая не только физическое освещение, но и символическое, связанное с знанием, мудростью и духовностью. Эта связь отражена в поговорках «Ученье — свет, а неученье — тьма» и «Просветлённый человек».

Возвращаясь к этимологии «дурак», можно предположить, что изначально оно имело позитивное значение, связанное с многомерным восприятием мира. В этом контексте «ДУРАК» означает человека с двумя и более каналами восприятия для познания мудрости. Такие люди способны видеть мир с разных сторон, не ограничиваясь одной точкой зрения, что контрастирует с современным материалистическим подходом, часто игнорирующим духовные аспекты реальности.

собственность автора.

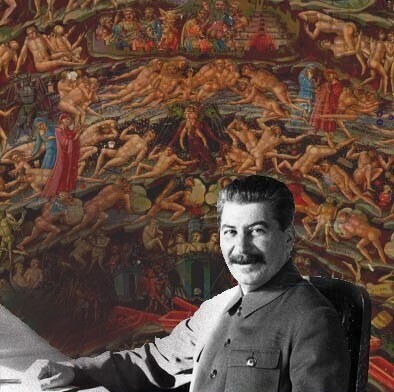

В центре композиции — семья последнего русского императора Николая II. Это подчеркивает историческую значимость и преемственность событий. Над городом нависает зловещая угроза в виде огромных армий, готовых к сражению. Слева от города видны символы Запада, справа — Китая. Это намекает на глобальные геополитические противоречия и возможные союзы.

Город на картине символизирует Россию, которая спит и не осознает приближающейся опасности. Однако один человек пробуждается, осознает масштаб угрозы и начинает действовать, чтобы противостоять силам зла. В центре города находится черный проём, символизирующий тьму и бездну, в которую может погрузиться общество, если не предпримет своевременных мер.

Таким образом, картина "Сон русских порождает чудовищ" — это глубокий философский и культурный анализ. Через символы и метафоры она раскрывает сложные процессы, происходящие в современном мире. Она заставляет задуматься о роли личности в истории, о значении духовных ценностей и необходимости осознания и противодействия угрозам, которые могут привести к катастрофе.

Главное в его творчестве - МИРУ МИР.

Дмитрий Шагин — выдающийся представитель современного российского искусства, чьи живописные произведения занимают значимое место в контексте развития отечественной художественной культуры конца XX — начала XXI века. Его творчество, отличающееся глубоким психологизмом, экспрессивностью и новаторским подходом к использованию традиционных техник живописи, представляет собой уникальный феномен в контексте постмодернистской эстетики.

Шагин мастерски сочетает элементы реализма с абстрактными мотивами, создавая многослойные визуальные нарративы, которые вызывают у зрителя интенсивные эмоциональные и интеллектуальные реакции. В его работах прослеживается стремление к исследованию человеческой природы, к осмыслению экзистенциальных вопросов и к созданию метафорических образов, способных отразить сложные процессы, происходящие в современном обществе.

Особое внимание следует уделить технике исполнения произведений Шагина. Художник использует широкий спектр материалов и методов, от масляных красок до акриловых составов, что позволяет ему достигать высокой степени детализации и глубины цвета. Его картины часто отличаются сложной композицией, насыщенной символикой и многозначностью интерпретаций, что делает их объектами пристального внимания как со стороны профессионального искусствоведческого сообщества, так и широкой публики.

Творчество Дмитрия Шагина является важным вкладом в развитие современного искусства, демонстрируя высокий уровень мастерства и глубокое понимание художественных процессов. Его работы продолжают вызывать интерес и восхищение, подтверждая статус одного из наиболее значимых художников своего поколения.

Евгений Витальевич Корнильцев-Быстринский — художник и поэт с высшим художественным образованием, полученным в Свердловске и Москве в 1980–1990-х годах. Он до сих пор считает себя учеником, внимательно изучая искусство прошлого и работы современников. Художник ценит академическую школу и переосмысливает её традиции, находя в этом бесконечное вдохновение.

Корнильцев-Быстринский не ограничивается одной культурной традицией. Его привлекает мировая культура, и он ищет в ней духовные опоры. В этом процессе важную роль играют музыка, поэзия, философия, история, религия и эзотерика.

Творчество Евгения Витальевича можно разделить на два направления. Первое — «Времена года» («Тихая жизнь»), включающее реалистичные работы: натюрморты, портреты, пейзажи и полиптихи. Второе — «Пятое время года» («Загадочный реализм»), где художник обращается к религиозным сюжетам и фантазиям, исследуя темы любви, веры и человечности. Оба направления объединяет стремление художника показать неразрывную связь «земного» и «божественного» в человеке.

По словам Корнильцева-Быстринского, «Пятое время года — это тема Рая, находящегося внутри нас. Он не зависит от времени, возраста, погоды, национальности, религии, места в обществе или политики. Это состояние напоминает возвращение блудного сына к отцу, где, несмотря на любые трудности, всегда тепло. Здесь можно расслабиться в доверии к Отцу и почувствовать себя живым».

В своих произведениях художник стремится создавать положительные образы, вызывающие добрые чувства. Он хочет окружить зрителя «пространством Света», где человек чувствует себя способным на волшебство, любимым и защищённым.

Дерзкий художник Владимир Переверзев вызывает неоднозначные оценки своим новаторским подходом. Его работы, на первый взгляд, могут показаться нарушением устоявшихся иконографических канонов, сформировавшихся в течение веков. Однако при более глубоком анализе структуры его живописных полотен становится очевидным, что Переверзев не стремится к слепому копированию, а, напротив, стремится создать собственную уникальную иконографию, текстурное и стилистическое воплощение божественного.

Каждый художник находит свою уникальную формулу выражения света и божественного. Владимир Переверзев, безусловно, обладает собственной оригинальной концепцией, которая позволяет ему создавать произведения, отражающие его личные представления о божественном и духовном.

Важно подчеркнуть искренность и глубину, с которой Переверзев воплощает свои художественные фантазии и видения. Несомненно, в его работах могут присутствовать ошибки и отклонения от традиционных канонов, но это лишь подчеркивает его стремление к поиску собственного пути в искусстве. Его живопись является свидетельством того, что каждый художник имеет право на создание собственной интерпретации божественного, и что именно в этом заключается уникальность и ценность его творчества.

Фр. Лермольефф

Андрей Елецкий — автор множества живописных произведений. Мы уверены, что его картины рождаются в процессе работы с красками. Художник не всегда знает, что появится на полотне в следующий момент. Персонажи словно выскакивают из шляпы фокусника, удивляя его самого. Краски он берёт из фейерверков, которые непрерывно взрываются за окном мастерской.

Когда смотришь на работы Андрея, не возникает мысли о нехватке рисунка или его отсутствии. Кажется, что краски противоречат законам колористики, но именно в этом их магия. Елецкий разрушает традиционные представления о гармонии и красоте, создавая свою уникальную эстетику. В его работах нет остановки, нет сомнений — только бесконечный праздник и радость бытия.

Зачем думать? Надо просто чувствовать и наносить краску на холст, а остальное придёт само собой. Андрей Елецкий — безусловно, большой мастер кисти. Его творчество вызывает разные эмоции: кто-то раздражается, а кто-то находит в его работах атмосферу счастья и красоты жизни во всех её противоречиях. Сны Елецкого не заканчиваются, а плавно перетекают один в другой, как аттракционы в парке развлечений.

Фр. Лермольефф

Сергей Ракутов, представитель современного изобразительного искусства, обладает своим стилем, который характеризуется строгой лаконичностью и эмоциональной насыщенностью.

Творческий процесс Сергея Ракутова включает в себя создание эскизов для кино- и телепроектов. Художник обладает высоким уровнем фантазии и изобретательности, что позволяет ему создавать уникальные графические композиции. Особое внимание он уделяет мельчайшим деталям, которые становятся ключевыми элементами его произведений, наполняя их неповторимой атмосферой и глубиной.

Творчество Сергея Ракутова является примером высокого мастерства и глубокого понимания искусства, что делает его работы значимыми и востребованными в современном культурном пространстве.

Сергей Ракутов большой труженик и профессионал. Его графика сурова в ней всегда дуют северные ветра. Красота природы, людей проступает самородками золота на приисках, призрачно мерцая. Правда, как смысл, как ценность исходит от полотен Ракутова. Конечно это все эскизы к фильмам или сериалам, где художнику задаются смыслы, которые он пропускает через свои сакральные глубины подсознания и мы получаем фарш творчества, из которого можно создать новое. Сергею не откажешь в фантазии и изобретательности. Он удивительно трогательно относиться к всяким мелким, пустяшным деталям. Они наполняют его графику. Они пазлы его быта. Из них он творит свое бытие, наполняя его стонами вселенной.

Фр. Лермольефф

Её многогранная деятельность охватывает философию, поэзию, журналистику и изобразительное искусство. Дудина является представителем уникального феномена — "человека-репортажа", который способен интегрировать различные формы творческого самовыражения в единое целое, создавая глубокие и многослойные художественные нарративы.

Фр. Лермольефф

Светлана, почему вы решили написать исторический роман о детстве и юности Ивана Грозного - "Грозный князь Смарагд"? Почему – в наши дни! - именно Иван Грозный? Да еще и в детстве?

Действительно, вопрос сложный! Но его история как никакая другая демонстрирует, как важно в детстве иметь любящих и понимающих людей, которые поддерживают и стараются взрастить ребенка, а не издеваются над ним, секут розгами, изводят страхом и смеются в лицо. А великий князь Иван таких бед хлебнул вдосталь – он остался полным сиротой в 8 лет, да еще имел на руках младшего брата калеку – Юрия, а вокруг интриговали случайные люди,которые отнюдь не жалели Ивана и не думали о благоденствии государства.. . Мир маленького человека, которому не на кого опереться и неподъемное детское страдание ударило мне в сердце. И тогда появились такие строки: "Но мрак царил в глазах маленького Ивана. Все его существо выражало беспомощность. Он привык за этот год, что ему не к кому идти за защитой, что нет в мире силы, способной дать ему тепло и свет. Сердце его оледенело. Он только мог заламывать руки, выдавая жалобное, безотчетное стенание, обращение ребенка к чему – то большему, чем он сам, к какому – то незримому провидению". Эта фраза из четвертой главы, но написала я ее самой первой. Она родилась в кафе, куда я дождливым сентябрем зашла за пирожными… И где увидала мальчика, которого бил жестокий отец. Я, конечно, яростно вмешалась, но эта ужасная сцена с забившимся в угол ребенком, за которого некому было заступиться, потрясла меня надолго… Но в моем романе великий князь Иван не остался один – у него были друзья среди простых ребят, рядом оказалась семья маленькой Насти Захарьиной. Да и сам Иван изо всех сил, невзирая на насмешки и обиды, стоял всегда прямо, вздернув голову, пытаясь сохранить свое достоинство и достоинство своего отца. С поддержкой взрослых (а она важна чрезвычайно) Иван, превращаясь в подростка, демонстрирует лучшие свои качества – храбрость, мужество, честность и… благодарность всем, кто его учит, беспокоиться о его брате, о государстве… И вот появляется великий князь, первый царь, которого боятся бояре – изменники и уважают все иноверцы - он восстанавливает Пушечную избу, возвращает распроданные, пока он был мал, земли в казну. Проходит Земская реформа, предусматривавшая выборы местных властей на местах, принят новый судебник - первый официальный свод законов России в современном понимании - с нормативными статьями, открывается первая типография в Москве, заложены полторы сотни (!) новых городов, созданы пограничные войска, установлен единый размер податей, который нельзя превышать, введено бесплатное начальное образование в церковных школах.

Царь Иван был правителем, ратующим за свое державу. Он оболган врагами его страны, предателями России, ворами и казнокрадами, сбежавшими за границу к недругам. На протяжении всей истории его очерняют. Его пытались отравить, шли на него войной, засылали коварных лазутчиков и убийц. А он карал врагов своей родины, тайных и явных. Бог его хранил, и он из московского княжества сделал царство. Из малого сделал великое: увеличил территорию в разы, усмирил мощных врагов на севере, на юге, на западе. Он не дал инородцам ограбить русский народ, увести его в рабство. И за это он ненавидим. И я посчитала, что эту несправедливость необходимо устранить.

Правителей такого калибра – реформатор, собиратель земель - совсем немного. И он был не последний среди этих правителей. А народ его любил! Иван Грозный заслужил благодарность всех нас за то, что мы живы, что наше государство расширилось, стало могущественным. При царе Иване отметился прирост населения страны в 1,5 раза (этот факт подтвержден писцовыми книгами построенных городов), а пушки, изготовленные во времена и по приказу Ивана Грозного, были настолько надежными и долговечными, что прослужили вплоть до военных реформ Петра Первого! И это только краткий перечень важных реформ, о которых говорится в романе! У царя Ивана все это шло отнюдь не гладко. И у меня – тоже. Мне пришлось изучить огромное количество материалов по отечественной и международной политике, дипломатии, культуре, традициям, экономике, военному искусству, промышленности того времени! А "Лицевой летописный свод", созданный в то время, очаровал меня! Оттуда я почерпнула массу необходимой информации, да и часто просто держала в руках – и тогда видела удивительный мир наших предков, непохожий на наш, но родной.

А еще царь Иван оказался верным семьянином, который глубоко и преданно любил свою жену Настю Захарьину - мятежную, храбрую, самоотверженную, милосердную. Настя знает Ивана с детства и, как истинная женщина, смиряется с тем, что, помимо любви, в жизни мужчины есть и долг. Долгу подчинена вся жизнь государя российского. И у них всегда было время на любовь только в те часы, что свободны от долга! Вся романтика – после!

Значит, ваша история совсем не романтичная!

Любовь сурового русского царя и Насти рождается в тяжелых условиях. Их жизнь - дорога, полная трудностей, опасных приключений, коварных интриг, удивительных тайн и великой любви. Насте придется одолевать собственных демонов и преодолевать ненависть со стороны бояр и угрозы врагов ее страны. В романе масса военных битв и трогательных и чувственных описаний. Два мира - мужской и женский. Надеюсь, они уравновесили произведение! Настя

- отдохновение для русского царя. Как муж, он держит с ней совет, прислушивается к ее мнению, обращается к ее чуткости. Он стоит на страже благополучия своей семьи, несет ответственность за то, чтобы его дети были честными и сильными, почитали Бога, уважали свой род. А она – его сердце!

Написать сто тысяч слов совсем не то, что написать одну тысячу. Как вы удерживали в голове структуру текста?

Мне, наверно, просто повезло - я обожаю большую прозу. Даже школьные сочинения я писала, опасаясь, что не смогу закончить вовремя, так много мне хотелось сказать. Возможно оттого, что в жизни я молчалива. В этом смысле, наверно, писательство для меня - способ общаться с миром... Начиная авантюрно - исторический роман "Грозный князь Смарагд", я знала только его начало и конец. И больше ничего. Постепенно главы придумывались, но они не были связаны друг с другом. А вот это самое я люблю больше всего – собирать главы, как пазлы. Надеюсь, они встали как надо, и мы все получим удовольствие от погружения в непростое время, в то же время очень похожее на наше: папский нунций Пацаролла, засланный в Москву уговорить царя Ивана принять католичество, кричит царю Ивану и его Насте: "Я лгал, изворачивался, склонял и склонялся зря! Любовь есть! И преданность тому, кого выбрало сердце. Я мог Анастасии Захарьиной сказать любую гадость или мерзость, я мог искушать ее, но она готова была терпеть страшную боль отвержения, но не предать тебя! Как это произошло?! Как она оказалась принадлежащей тебе - неясно! Мне ничего не понятно, когда я смотрю на вашу пару, поэтому что вместе вы сильнее меня. Ты, Иван, не лучший из людей, тыне чист, не скромен, не набожен! А она выбрала тебя! Что в тебе есть такое, что эта женщина готова умереть за твою улыбку? Я слежу за тобой уже несколько лет, хожу за тобой, как тень, слушаю рассказы про тебя - и не вижу ничего в тебе, что ее так очаровало!" Но царь Иван не поддается на провокации. Он крепко и нежно держит жену за руку: "Папский посланник говорит так, чтобы доказать самому себе, что кругом только корыстные мерзавцы, что женщины легко предают, причем все, без исключения, что любви нет. А мы с тобой, душа моя, радость моя, незабвенная жена моя, опровергли его мир, построенный с таким трудом. Потому что любовь есть. И справедливость. И надежда на то, что простые честные люди, на которых только и держится этот мир, поймут и не забудут нас!"

Артём Жуков родом с Южного Урала, города Челябинска.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела рукописей Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Библиотека Российской академии наук"

Премия имени Е.Р. Дашковой в области гуманитарных и общественных наук, 2023 г.

Некоторые памятники русского летописания XVI в. изучены недостаточно. К таким произведениям относится, в частности, «Летописец начала царства». Текст его сложился в середине XVI в. В «Летописце» описаны события первых 20-ти лет великого княжения (впоследствии – царствования) Ивана Грозного. Начинается изложение событий смертью Василия III в 1533 г., завершается взятием Казани в 1552 г. и возвращением царя Ивана IV в Москву. Впоследствии было создано продолжение «Летописца начала царства», текст которого в разных сборниках доходит до разных дат. Памятник является одним из наиболее информативных источников по истории до опричного периода. Основное внимание его составителей было сосредоточено на описании посольств в соседние государства, военных походов и придворной жизни. Многие его свидетельства уникальны. Кроме того, «Летописец начала царства» – памятник официальной историографии эпохи Ивана Грозного, созданный в царском окружении 6 . Поэтому описание событий в «Летописце» обретает особое значение как официальный взгляд на произошедшее.

Евгений Алексеев

родился в Магнитогорске.

Российский искусствовед,

доцент кафедры искусствоведения УРФУ,

доктор искусствоведения;

специалист по искусству Урала XX века.

Тема исследования связана с комплексным изучением изобразительного искусства Урала 1917 – 1930-х годов, в контексте развития отечественной художественной жизни. Анализ архивных документов и источников, а также художественных произведений, созданных в эти десятилетия, позволяет определить, что важным фактором развития искусства региона стала художественная политика, проводимая центром. Противоречивость и непоследовательность этой политики, связанной с революционными и социальными преобразованиями, а также с идеологическими установками, как и деятельность конкретных художников, педагогов и администраторов из Москвы и Ленинграда, отразилась на развитии изобразительного искусства региона. В то же время в художественной жизни Урала большую роль играли региональные особенности: популярность декоративно-прикладного искусства, связанного с промышленным производством, разнообразие форм народного искусства, что было определено спецификой исторического развития края. Все это сказалось как на активизации художественного процесса, так и на многообразии установок и творческих результатов.